Skarns, veines et filons

Texte rédigé pour le défunt Bulletin du CMO

(Club de minéralogie de l'Outaouais) vers 1997. À cette époque, j'avais la veine pédagogique beaucoup plus affirmée qu'aujourd'hui. Je dépensais beaucoup d'efforts à être bref, clair, exhaustif et compréhensible. Très rapidement, je me suis rendu compte que, sans un peu de bonne volonté de la part du lecteur, tout ce travail est peine perdue !... Je republie ce texte, avec quelques retouches, même s'il contient des redites par rapport à ce blogue (voir par exemple ici et là).

L’Outaouais est vieux, très vieux. Pensez, les roches et minéraux qu’on y trouve ont toutes les chances d’être âgés de plus d’un milliard d’années (qu’ils ne paraissent pas, avouez-le !)

La plupart des sites explorés par les collectionneurs et les prospecteurs dans la région se nichent dans des roches reliées à une période particulière de l’histoire du continent. Il s’agit des

veines de fluorite-apatite-calcite et de leurs roches hôtes privilégiées, les

skarns.

C’est dans ces veines et leurs environs que s’est concentré l’essentiel de l’activité minière de l’Outaouais à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On les a fouillées pour en extraire de l’

apatite, de la

phlogopite et de la

molybdénite. Dans les années 1950, on a espéré y exploiter des minéralisations radioactives (

uranium, thorium, etc.) (1). Tous ces gisements n’ont plus de valeur économique (quoique, pour ce qui est de l’uranium, la question,

au grand dam de plusieurs, se pose à nouveau...), mais pour les collectionneurs de minéraux et les géologues, ces roches conservent leurs attraits.

(1) Tous les skarns ne sont pas nécessairement porteurs de minéraux radioactifs, lesquels ne se confinent pas aux skarns, mais peut être aussi associé à des pegmatites (granite grossier) blanches. Mais toutes les pegmatites blanches ne sont pas pour autant porteuses de minéralisations radioactives...

Petit lexique minéral avant d'aller plus loin

APATITE (n. f.) • Phosphate de calcium comprenant du fluor et du chlore. Les apatites de la région de Gatineau sont des fluorapatites. Source de phosphate (engrais, industrie chimique).

FLUORITE (n. f.) • Fluorure de calcium. Fondant (acier, aluminium, verreries et céramique) ; industrie chimique ; optique. Uniquement recherchée par les amateurs de beaux cristaux dans la région.

PHLOGOPITE (n. f.) • Silicate ; variété de mica magnésien. Isolant thermique et électrique – peintures, panneaux de gypse, ciments, etc. – lunettes de poêles et fourneaux (autrefois).

MOLYBDÉNITE (n. f.) • Sulfure de molybdène ; minerai de cet élément. Aciers réfractaires ; industrie chimique.

Carte 1. – Géologie simplifiée du sud-ouest du Québec et de l'est de l'Ontario.

C'est dans la CCM (voir texte) que l'on retrouve les skarns et les veines de calcite.

Carte Henri Lessard, 1997

Quelques repères géologiques et chronologiques

Les skarns et les veines à fluorite-apatite-calcite (

veines de calcite à partir d'ici) affleurent dans une partie du Bouclier canadien que l’on nomme la

Province de Grenville, plus précisément dans la CCM (Ceinture centrale des métasédiments), une division de la Province de Grenville (voir carte). (Ne cherchez pas cet acronyme dans Internet : celui-ci, CMB, pour

Central Metamorphic Belt, est quasiment le seul usité par les géologues.)

Remontons dans le temps, pas trop loin s’il vous plaît : le petit milliard d’années évoqué plus haut suffira.

À cette époque, la Province de Grenville en était au terme d'une longue suite d’événements qui s'étaient succédés durant 300 millions d’années. Des continents et des arcs insulaires s’étaient télescopés et empilés pour édifier une chaîne de montagnes, aujourd’hui érodée jusqu’à la racine, mais qui devait se comparer altitude et en ampleur à l’actuelle Himalaya.

La CCM constitue un collage de terranes volcano-plutoniques et sédimentaires métamorphisés (2) durant l’orogenèse grenvillienne (3). En parcourant les collines de l’Outaouais, nous «marchons» en fait à 20 ou 30 km sous terre : c’est à cette profondeur que les roches du paysage se sont formées. On peut imaginer l'ampleur du travail de l’érosion à la quantité de rocs enlevés pour que ce sous-sous-sol devienne le sol.

Les veines de calcite et les skarns sont le résultat de processus qui se sont déroulés à ces profondeurs, sous des pressions énormes, à des températures qui ont pu atteindre 670° C.

(2) Le métamorphisme est la transformation d’une roche à l’état solide (sans fusion), lorsque soumise à des conditions de pressions et /ou de températures nouvelles. Par exemple, les actuels marbres de la CCM sont d’anciens calcaires, et les paragneiss sont des shales et des roches argileuses métamorphisés.

(3) Orogenèse : édification des chaînes de montagnes.

Entre plusieurs mots...

L'origine des veines de calcite et de leurs roches hôtes ont fait l’objet de débats qui durent encore. Les roches hôtes ont été désignées sous des noms variés, skarns, pyroxénites, ou roches calco-silicatées (

RCS).

Ce dernier terme résume bien leur composition, dominée par les silicates de calcium (et de magnésium) tels le diopside ou l’actinote. Pour le reste des ingrédients, farcissez de phlogopite, scapolite, titanite, apatite, calcite et pyrite, et saupoudrez de molybdénite et de pyrrhotite. Les RCS peuvent renfermer des ségrégations granitiques pegmatitiques. Certains skarns (entre plusieurs mots, adoptons celui-ci, le plus court) se distinguent par leur teneur en minéraux radioactifs, dans la région d'Otter Lake, dans le Pontiac, par exemple. Chez d’autres, ces minéraux sont absents.

Le métasomatisme expliqué

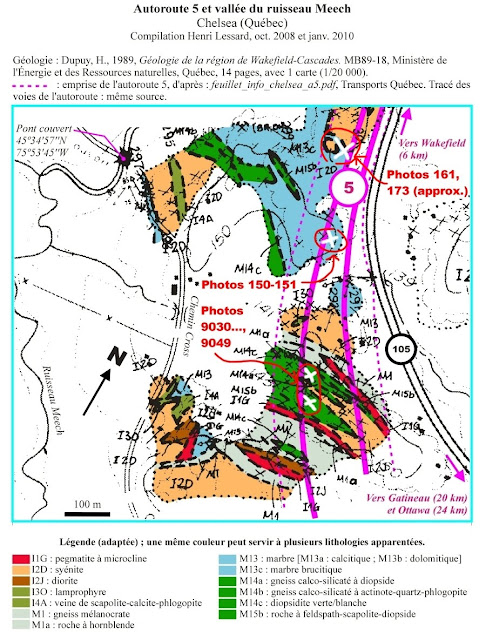

On observe que les skarns longent de façon concordante les marbres et les gneiss et qu’ils sont généralement associés de façon étroite aux premiers (voir

carte 2). Il existe tous les cas de transition entre les skarns, les marbres chargés de silicates de calcium et magnésium et les marbres plus ou moins purs.

Les skarns présentent un aspect rubané ou massif et leur grain est moyen à très grossier. Tout comme les marbres, roches particulièrement ductiles, ils ont réagi de façon plastique aux pressions tectoniques et se sont injectées par des failles dans les roches environnantes. Dans le détail, à l’échelle de l’affleurement, les skarns montrent des variations de texture, de granulométrie et de composition parfois déroutantes (

photos 1 et

2).

Photos 1 et 2. – Skarns (larges vues)

Diverses teintes de vert : skarns ; rose : filons et masses de calcite ; rouge vin : granite. Les parties claires (gris-vert) des skarns comprennent de la calcite grise (marbre), mais il est difficile sur photos de préciser les contours des lithologies. On peut admirer la sinuosité des lignes et l'aspect souple des contacts, ou demeurer longuement perplexe devant ce méli-mélo.

Autoroute 5 au S de Wakefield (Qc). (Photos, oct. 2008, déjà publiées dans un ancien billet.)

On suppose que les skarns se sont constitués par des réactions de

métasomatisme entre des marbres magnésiens silicieux (dolomies impures) et des gneiss durant le métamorphisme régional. Marbres et gneiss auraient échangé des éléments qui se seraient diffusés à travers les roches, par une mixture de fluides, d’éléments volatils et d'atomes nomades (vous venez de lire une sorte de définition du métasomatisme). Dans ce bain de fluides et de minéraux, les gneiss ont fourni le silicium, l’aluminium, le sodium et le potassium, tandis que le calcium et le magnésium étaient déjà disponibles

in situ, dans les

marbres dolomitiques (4).

(4) Précisons pour la clarté de l'exposé qu'un marbre est constitué de calcite (carbonate de calcium). Avec un peu de magnésium (Mg) dans la formule, on obtient de la dolomite (et donc, du marbre dolomitique). Les marbres de la région (dolomitiques ou non), le plus souvent blancs ou gris, ont un grain réduit comparé à celui, grossier, des filons de calcite rose.

Certains géologues affirment que ce «bain» résulte plutôt d'une interaction complexe entre les marbres et des pegmatites. En plus de «skarnifier» les marbres (les pegmatites apportant le silicium, l'aluminium, etc.), cette interaction aurait saturé les fluides hydrothermaux accompagnant les pegmatites en carbone et calcium ; ces fluides auraient pu ensuite créer les accumulations de calcite rose dans le skarn lui même, ou le déborder et migrer plus loin, dans d'autres milieux (

photo 5).

Carte 2. – Intrication des marbres et des skarns à Cantley (Qc), au N de Gatineau.

Pas d'inquiétude : les skarns de ce secteur ne sont pas porteurs de minéraux radioactifs...

«Undivided Metamorphic Rocks» : gneiss et granites, principalement.

«Partridge Lake» : lac à la Perdrix.

Carte tirée de Hogarth (1988).

Veines, dykes et carbonatites

Il suffit qu'une veine de calcite affleure pour qu'accourent les collectionneurs de minéraux. On a aussi appelé ces veines, qui se réduisent parfois à des masses irrégulières, filons-dykes (

veins dykes) pour souligner leur caractère intrusif et souvent discordant dans les roches encaissantes. Elles peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de longueur par quelques mètres en largeur. C’est de ces veines et de leur voisinage que provient l’essentiel de l’apatite et de la phlogopite extraites autrefois dans la région. Elles restent des sites de choix pour la collecte de beaux minéraux. L’apatite, de couleur rouge ou verte – une fluorapatite en fait – forme des cristaux idiomorphes (5) de quelques cm à plusieurs dm. À certains endroits, des livrets de phlogopite idiomorphe qui se mesurent normalement en centimètres, ont atteint 1,5 m de large.

(5) C’est à dire «bien formés». À l’inverse, un cristal dont les contours sont quelconques et qui n’a pas développé ses formes propres est dit xénomorphe («formes étrangères»).

Photo 3. – Skarn

Skarn (bleu gris) recoupé de granite (rouge sombre), de calcite rose (en bas et à la gauche du centre) et d'apatite turquoise (peu perceptible ici, voir photo suivante).

Chelsea, Qc (oct. 2008).

Photo 4. – Skarn (détail)

Calcite rose et apatite turquoise. Masse blanchâtre et filons blancs : granite ?

Chelsea, Qc (oct. 2008).

La structure de ces veines se construit selon une zonation concentrique : des cristaux de diopside se projettent à partir des parois; suivent des couches de phlogopite et de calcite puis vient au centre un noyau de calcite-fluorine où sont épars des cristaux de phlogopite et d’apatite (6). La trémolite-actinote est associée au diopside. La liste des minéraux accessoires est la suivante : barytine, fluorine, microcline, molybdénite, pyrite, scapolite, titanite et tourmaline.

(6) Tout ceci, d'après les «textes» ; sur le terrain, la réalité m'a toujours semblé plus complexe et plus inventive (Voir photo 4.)

Il arrive que les veines passent à des marbres ordinaires par réduction de la taille du grain et par décoloration de la calcite. Leur existence suppose un apport en certains minéraux, outre ceux déjà évoqués, le fluor par exemple, nécessaire, avec le phosphate, au développement des cristaux de fluorapatite.

Des géologues considèrent que certaines veines de calcite seraient des

carbonatites, c.-à-d. des roches ignées composées en majeure partie de carbonates (comme d'ailleurs il en existe dans la région).

Le débat n'est pas clôt. La question est de savoir si les fluides qui ont mené à la formation des veines de calcite sont les mêmes qui avaient auparavant participé à la création des skarns, ces premières étant manifestement tardives par rapport à ces derniers qu'elles traversent au mépris de leur fabrique (veines discordantes, voir

carte 3).

Dates

Une limite supérieure de l’âge des skarns et des veines de calcite est donnée par celui du métamorphisme (1185 millions d’années dans la région de Mont-Laurier), une limite inférieure par l’âge minimun de l’intrusion des pegmatites et des carbonatites (près de 1030 millions d’années pour les une et les autres). Il s’agit là d’une marge confortable, marge d’incertitude ou marge d’erreur, comme il vous plaira de la considérer.

Photo 5. – Veine de calcite à phlogopite et fluorite verte recoupant un orthogneiss :

preuve que ces intrusions de calcite débordent des skarns auxquels on les associes habituellement.

Chelsea (1999).

Hier et demain

Les gisements associés aux skarns et aux veines de calcite se caractérisaient par leur taille modeste (à l'échelle mondiale) et leur dispersion. Ceci, joint à leur contours imprévisibles, explique qu'ils aient été abandonnés peu à peu, parfois dès le XIXe siècle pour les mines d'apatite. La dernière mine de mica de l'Outaouais (la mine Blackburn de Cantley, un moment la principale du Québec) a été fermée en 1964.

Carte 3. – Mine Blackburn de Cantley (dite aussi mine Vavasour, Gemmill et Nellis), Qc.

En activité de 1878 à 1964. Elle est située à l'W du territoire représenté sur la carte 2.

La «Roche à silicate calcique» correspond aux roches calco-silicatées de notre texte (skarns).

Les «veines de [calcite] à mica et apatite» sont numéroté de 1 à 8 sur la carte. De direction NE-SW à NNE-SSW, elles recoupent le plan de foliation des roches de même que les contacts lithologiques et se prolongent hors du skarn jusque dans le gneiss à biotite.

Carte tirée de Hogarth et al. (1972).

Aujourd'hui, si les prospecteurs et les compagnies minières font à nouveau les yeux doux à notre région, cherchez la cause du côté de l'augmentation du prix de l'uranium (dans les skarns, veines de calcite et des pegmatites) et des

terres rares (ces dernières étant associées à des carbonatites). Là encore, la petite taille des gisements, leur faible teneur et leur dispersion cause problème : en compliquant la découverte de gîtes exploitables (du point de vue des compagnies minières), en éparpillant la prospection sur un large territoire (du point de vue des habitants du dit territoire)...

RÉFÉRENCES

- Hogarth D.D., 1988 — «Chemical composition of fluorapatite and associated minerals from skarn near Gatineau, Québec.» Mineralogical Magazine ; vol. 52, p. 347-358.

- Hogarth D.D., Moyd L., Rose E.R., Steacy H.R., 1983 — Localités minéralogiques classiques en Ontario et au Québec. CGC ; rapport divers 37, 84 p.

- Hogarth D.D., Rushforth P., 1986 — Selected mineral localities in the Precambrian north of Ottawa. GAC/MAC/CGU, Joint Annual Meeting, Ottawa, 1986, Field Trip Guidebook 9B, 23 p.

- Hogarth D.D., Moore J.M., dans : Baird D.M. (compil. et édit.), 1972 — Géologie de la région de la Capitale nationale. Commision géologique du Canada, livret guide bilingue, 24e congr. géol. internat., Montréal, excursions B23 à B27, 2 fois 36 p.

- Lapointe, S., Gauthier, M., Nantel, S., 1993 — Étude d’indices d’uranium, de thorium et de molybdène dans la région de Maniwaki - Grand-Remous. MERQ, MB 93-68, 102 p.

- Lentz D.R., 1991 — U-, Mo-, and REE-bearing pegmatites, skarns and veins in the Central Metasedimentary Belt, Grenville Province, Ontario. GCA/MAC/SEG; Joint Annual Meeting, Toronto 1991, Field Trip Guidebook A9, 16 p.

- Shaw D.M., Moxham R.L. et al., 1963 — «The petrology and geochimistry of some Grenville skarns – Part I-II.» Canadian Mineralogist ; v. 7, p. 420-442 et 578-616.