Texte retouché les 3 et 4 novembre 2019. Tout ce billet gagnerait à être réécrit de façon plus claire...

Fig. 1. Géologie et tectonique de la région de Gatineau (31G/05).

Fig. 1. Géologie et tectonique de la région de Gatineau (31G/05). Détail modifié de Sanford et Arnott (2010). La carte est reprise à la fin du billet, avec une légende.

Note

La région dont il est question ici est toujours la région de Gatineau-Ottawa selon le SNRC 31G/05 (cf. fig. 1-3, 5). Les LIENS conduisent à d'autres billets du blogue.

Même si j'ai fait en sorte que cet exposé soit complet en lui-même, j'en ai entrepris la rédaction dans le but premier de répondre à des questions précises que je me posais sur la topographie du socle rocheux dans la région de Gatineau-Ottawa. Je ne me suis pas attardé à détailler des choses qui, pour moi, m'apparaissaient secondaires ou trop évidentes.

Le contenu de cet exposé est basé sur des cartes et des documents émanant de sources reconnues (voir « Références »). Certaines conclusions ou interrogations sont de moi et n'engagent que moi.

1. Intro : failles, plaines et vallées

Il n'y a pas dans la région de relation automatique et univoque entre les failles et la topographie (LIEN et LIEN). La tectonique propose, l'érosion dispose ; elle aplanit ou creuse, efface ou accentue les contrastes, ses agents (air, eau, glace) se succèdent où œuvrent de concert. Travail au résultat parfois occulte : l'épais manteau d'argile marine qui recouvre les trois quarts du territoire interdit une compréhension instantanée de la structure du socle rocheux.

Des failles discrètes découpent la région et traversent, imperturbables, les hauts et les bas du paysage, sans se faire remarquer le moins du monde. Une même faille peut, tout le long de son parcours adopter successivement différents faciès : insoupçonnable, discrète, escarpée, incisée, masquée ou à l'air libre... Bref, ce n'est pas simple ! Des failles voisinent des escarpements qui ne doivent rien à aucune manifestation tectonique alors que d'autres falaises sont le résultat incontestables d'une cassure du socle. L'érosion, qui a fait des basses terres de l'Outaouais une plate surface, s'amuse par endroits à entailler le plancher rocheux, quitte à y laisser saillir des cuestas – lesquelles, d'ailleurs, bordent, ou pas, une faille par un de leurs flancs.

Si la dénivellation apparente entre le point culminant de la région, à 360 m (parc de la Gatineau)*, et la plaine d'argile marine au sud (env. 100 m) est de 260 m, le dénivelé réel mesuré à partir du fond des vallées comblées par l'argile est de plus ou moins... 360 m. L'altitude relative égale ainsi l'altitude réelle. Le socle de la région, chose surprenante pour une contrée à l'intérieur du continent, descend jusqu'au niveau de la mer, et même en dessous.

* 356 m, selon la carte topographique, pour être exact. J'avais d'abord cru, comme plusieurs sans doute, que le point culminant était le sommet du mont King, à 344 m.

Histoire de pouvoir en dire un peu plus long, j'ai étalé sur mon plancher les cartes topographiques, géologiques et tectoniques de la région pour me pencher, littéralement, sur la question. Je m'en suis tenu au seul feuillet d'Ottawa (SNRC 31G/05, 1/50 000) afin de concentrer mon attention sur un territoire bien circonscrit, ni trop grand ni trop petit. (Voir « Références ».)

2. La région en bref

La région Gatineau-Ottawa est partagée entre les roches métamorphiques et magmatiques du Précambrien (Bouclier canadien, collines de la Gatineau et de Carp ; 1200 milions d'années ou Ma) et les roches sédimentaires du Paléozoïque qui les recouvrent en partie (plate-forme du Saint-Laurent ou plaine : env. 500-440 Ma). L'épaisseur des sédiments de la plate-forme (grès, dolomie, calcaire et shales) atteint 850 m au SW de la région. Le fait tectonique et topographique majeur de la région est le graben d'Ottawa-Bonnechère (GOB), couloir effondré de l'écorce terrestre dont la bordure nord traverse le territoire d'ouest en est. Les failles du graben se sont activées épisodiquement du Paléozoïque jusqu'au Mésozoïque. On considère qu'elles sont inertes depuis plus de 100 Ma (LIEN). L'érosion a disposé de tout le loisir nécessaire pour libérer la majeure partie du Bouclier des roches sédimentaires qui le recouvraient* et araser tout relief qui aurait pu résulter du jeu des failles, sauf à souligner les contrastes de dureté entre les roches.

* Voir « Où sont passé les dinosaures de l'Outaouais ? » (LIEN).

Les strates des roches sédimentaires du Paléozoïque ont conservé leur attitude horizontale initiale, à moins qu'elles ne s'inclinent légèrement, selon le jeu des compartiments du socle découpés par des failles. Elles peuvent aussi être affectées de plis très ouverts ; près des failles, on observe des plis plus serrés tandis que les blocs disloqués s'inclinent vers le compartiment abaissé.

Les glaciations du Quaternaire (2,6 Ma) ont retouché, sans le modifier fondamentalement, le relief hérité de cette longue période d'érosion et d'accalmie. L'Outaouais coulait sans doute, avant les glaciations, au sud de l'actuelle ville d'Ottawa (LIEN).

Après le départ des glaciers (12 000 ans), la mer de Champlain a occupé la région, les eaux de l'océan s'avançant dans la vallée encore déprimée par le poids des glaces. Le relèvement isostatique a rapidement chassé les eaux marines (10 000 ans) et le proto-Outaouais, alimenté par les lacs glaciaires continentaux à l'ouest et au nord, plus ample que la rivière actuelle, a creusé de larges couloirs dans le tapis d'argile laissé par la mer de Champlain (plus de 100 m à certains endroits), atteignant le socle ou se traçant un système de terrasses emboîtées dans l'argile à mesure que son débit diminuait. Le réseau hydrographique s'est installé dans ses conditions actuelles il y a 4700 ans.

La rivière. - L'Outaouais coule vers le SE et s'élargit au contact de shales et des grès friables, créant le lac Deschênes. Le courant se butte ensuite au seuil des rapides Deschênes, la rivière fait un coude à angle droit, obliquant vers le NE et rencontre un calcaire résistant ; l'eau bondit d'un rapide à l'autre en passant au dessus de nombreuses failles. Aux chutes Chaudières, la rivière se rétrécit, passe entre plusieurs îles et prend une direction ENE pour longer les falaises de la Cour suprême et du Parlement. Elle fait un coude vers le N. En aval de la Gatineau, face à la falaise de Rockcliffe, la rivière tourne vers l'E et coule sur ses alluvions qui recouvrent l'argile marine. Des bancs alluviaux s'allongent dans la rivière (île Kettle, Upper Duck et Lower Duck Islands) tandis que des affleurements rocheux émergent de l'argile à l'écart des rives.

3. Les failles du GOB

Trois failles du graben Ottawa-Bonnechère (GOB), orientées SE à ESE, ont exercé une influence majeure sur la physiographie de la région : la faille Eardley (FE sur fig. 1), la faille Hull-Gloucester (FHG) et la faille Hazeldean (FH). Les failles dessinent de larges arc de cercle orientés vers le SE puis s'infléchissant vers l'est. Le rejet horizontal maximal s'observe au centre des arcs.

L'escarpement d'Eardley et la faille Hull-Gloucester délimitent le horst du parc de la Gatineau (HPG), plateau Précambrien qui domine la région au nord de la rivière. Le croisement de l'escarpement et de la faille Hull-Gloucester donne au plateau la forme d'un poinçon visant le SE (fig. 1). Du pied de l'escarpement (env. 110 m) au point culminant de la région (360 m), la dénivellation est de 250 m. L'alignement des lacs Meech, Mousseau et Philippe (hors-carte), de la section aval de la Gatineau, participent au même réseau de failles ou de joints NW-SE.

Au sud de l'escarpement d'Eardley, le plateau calcaire paléozoïque (110 m - 60 m) s'étend jusqu'à l'Outaouais (lac Deschênes ; LDC) ; puis viennent le horst de la rive droite de la rivière (120 m), la vallée du lac Constance (LC ; 61 m), le horst de Carp, nouveau sursaut du Précambrien (140 m), longé au sud par la faille Hazeldean et, enfin, insoupçonnable sous le manteau d'argile, au sud de la faille, la vallée rocheuse de la Carp (C). Dans l'angle SW de la carte, près de Stittsville, l'altitude du socle paléozoïque atteint les 150 m. Autant de hauts (horsts) et de bas (grabens) participant à la physionomie du GOB.

La vallée de la Carp est considérée comme un lit pré-glaciaire de l'Outaouais (LIEN) obstrué par l'argile marine et autres sédiments quaternaires. À Kinburn, dont l'altitude est de 90 m (immédiatement à l'ouest de la région, hors-carte), le socle rocheux est à env. 130 m de profondeur sous l'argile. La vallée descend donc sous le niveau de la mer.

Le lac Deschênes, couloir rocheux emprunté par la rivière actuelle, se ferme à un goulot rocheux. Une tranchée longitudinale profonde de 49 m court le long de sa rive droite. Si l'on tient compte du niveau moyen de ses eaux, 61 m, le fond du lit n'est qu'à env. 12 m au dessus du niveau de la mer.

D'autres vallées échappent à la vue, tapies sous l'argile marine. Il existe, sous la Gatineau, une vallée de plus de 75 m de profondeur. Pareillement, une autre vallée court au pied de l'escarpement d'Eardley (90 m d'argile à Breckenridge).

L'érosion fluviatile tend à amener le lit d'un cours d'eau au niveau zéro, mais jamais plus profondément. Un surcreusement par les glaciers est la seule explication à ces profondeurs (Blanchard, 1949). Quelle est la part de l'érosion fluviatile pré-glaciaire et de l'érosion glaciaire dans l'allure des vallées parallèles du GOB ? Je n'ai jamais pu trouver de réponses à cette question pourtant élémentaire.

Les glaces, qui ont d'abord franchi le graben lors de la dernière glaciation sans dévier de leur trajectoire vers le sud, ont, dans une phase ultérieure, suivi une direction SE parallèle aux vallées du GOB. Comme il y a eu plusieurs glaciations au cours du Quaternaire, il est délicat d'évaluer la part de chacune dans le façonnement et le surcreusage de ces vallées. (Jamais trouvé de précisions à ce sujet.)

4. L'Outaouais en aval du lac Deschênes

La rivière se répand ou s'encaisse selon qu'elle est contenue par des berges tendres (shales, grès) ou résistantes (calcaire, dolomie). Au sortir du seuil ou du verrou glaciaire qui ferme le renflement du lac Deschênes (rapides du même nom), l'Outaouais s'infléchit vers le NE et coule sur un lit postglaciaire rétréci jusqu'à la Gatineau. La rivière, à partir de Westboro, longe un escarpement (ou cuesta s'inclinant vers le sud) festonné (11 km x 35 m de haut ; cf. Colline du Parlement) orientée ENE-NE, qui domine la rive droite. Elle croise se faisant un faisceaux de failles NW-SE (fig. 2 et 3) qui créent de nombreux rapides jusqu'au goulot des Chaudières (CC) qu'elle perce par les chutes et des chenaux entre des îles. Toujours suivant la ligne de la cuesta, la rivière fait ensuite un coude vers le nord jusqu'à l'embouchure de la Gatineau.

Il faut noter qu'aucune faille ne coïncidence avec la cuesta de la rive droite. Jonhston (1917) souligne que les escarpements dans le Paléozoïque ne sont pas directement liés aux failles, mais résultent plutôt de la météorisation et de l'érosion fluviatile pré-glaciaires. C'est sans doute vrai pour la cuesta du Parlement, moins pour d'autres. Ainsi, vis-à-vis l'embouchure de la Gatineau, l'escarpement - et la rivière avec, faisant un nouveau coude - suit une faille (ou un système de failles) E-W. Plus à l'est encore, demeurant parallèle à la rive droite, il s'en éloigne et n'est plus perceptible que par la terrasse d'argile qui joint des affleurements rocheux distants, calés sur des failles ESE parallèles. Même si, passé Rockliffe et l'embouchure de la Gatineau, l'Outaouais coule entre des berges taillées dans l'argile marine et ses alluvions, le contrôle du socle rocheux se fait ainsi sentir. (Fig. 2.) C'est ainsi qu'on observe en aval de la Gatineau des îles, presqu`^iles et des baies derrière des langues de terres dans l'Outaouais.

AJOUT (4 nov. 2019). - Wilson (1937) place à cet endroit une quatrième faille majeure, la

faille Rockcliffe. De direction ESE, rompue en plusieurs sections disposés en échelon, elle est parallèle à la faille Eardley dont elle serait peut-être un segment décalé.

Des escarpements E-W existent aussi sur la riche gauche, face tournée vers le nord, sous forme réduite, dans l'Île-de-Hull et au sud du lac Beauchamp.

5. La plaine d'argile et les plateaux rocheux

La plaine au sud de la rivière est illusoire, dans la mesure où elle réalise un niveau faiblement ondulé entre 76 m et 99 m d'altitude masquant les accidents du socle sous-jacent. Des plateaux rocheux émergent de cette mer d'argile, en cuestas festonnés ou en éperons regardant le nord. Ils ne s'élèvent à jamais plus de 15 m de la plaine environnante, voisinant ou longeant une faille par un escarpement. Deux crêtes de sédiments meubles fluvioglaciaires s'élèvent jusqu'à 23 m. (Marshall et al., 1979.)

Le cœur de la ville d'Ottawa a été nettoyé de son manteau d'argile par le proto-Outaouais qui, de façon inégale, a gagné jusqu'au till glaciaire ou jusqu'au socle rocheux. Tout le secteur est traversé par un éventail de failles, celles-là même responsables des rapides en amont des Chaudières, la faille Hull-Gloucester comprise, se déployant de Brittania à la Cour suprême (fig. 2).

Sur l'autre rive, l'ancienne ville de Hull a été en partie débarrassée de ses sédiments quaternaires jusqu'au socle rocheux. La ville repose à la pointe NW d'un compartiment du socle qui s'allonge en Ontario vers l'ESE. Cette écaille, délimitée à l'ouest par la faille Hull-Gloucester [et au nord par la faille Rockliffe], s'est abaissée par rapport aux compartiments voisins, mais à un moindre degré au NW (en « touche de piano »). Nous reviendrons sur ce sujet.

Le contours des plaines rocheuses et des plateaux/cuestas sont souvent irréguliers, sauf là où un escarpement rectiligne trahit la présence d'une faille. Même dans ces cas, le lien entre tel ou tel escarpement et une faille est à établir. Quelques exemples. — Entre Kanata et Bells Corners, un éperon rocheux dans le dur grès de Nepean pointe vers le nord (érosion différentielle) ; l'éperon s'enracine vers le SE, vers Fallowfield, par un plateau rocheux aux contours irréguliers à cheval sur la faille Hazeldean. — Dans l'angle SE de la carte, près de Greely, le flanc NW-SE d'un plateau coïncide avec la faille Hull-Gloucester. — Au NE, à Blackburn, deux cuestas faisant face au nord sont calés sur des failles ESE.

Enfin, sans les énumérer tous, plusieurs cuestas ou plateaux, à Ottawa, ont fait obstacle au proto-Outaouais par leur flanc ouest. Les flots les ont contournés pour se réunir en aval, laissant un triangle d'argile marine intact à l'ombre du relief.

Les traits physiologiques du socle sont en une large part le résultat de processus de la météorisation et de l'érosion fluviatile durant les temps pré-glaciaires. S'il est évident que l'érosion glaciaire a modifié ces traits jusqu'à un certain point, il y a peu de doute que les traits principaux de la topographie pré-glaciaire n'ont pas été altérés par les glaces. (Adapté de Jonhston, 1917, p. 7.)

6. La faille Hull-Gloucester

La faille Hull-Gloucester, orientée NW-SE, joue un rôle majeur dans la physionomie de la région. Le socle, au NE de la faille, s'est effondré. Le rejet vertical maximal atteint 550 m, au SW SE de la carte (fig. 1 et 2) où l'enfoncement, en « touche de piano », est le plus profond. Le compartiment du socle, à l'ouest de la faille, s'incline vers le NW ; celui à l'est, vers le SE. (L'inclinaison des strates de la Colline du Parlement témoigne de cette inclinaison.)

Sur la rive gauche de l'Outaouais, effet de cet effondrement, le socle calcaire, à l'ouest de la faille Hull-Gloucester (plateau d'Aylmer), atteint l'altitude moyenne de 122 m alors qu'à l'est (Île-de-Hull et Gatineau), l'altitude est de 53 m (Allard, 1977). Le horst du parc de la Gatineau est tout entier du côté ouest. En Ontario, les formations à l'est de la faille Hull-Gloucester où prédominent les shales (en gris sur la fig. 1) représentent le bloc effondré par rapport aux terrains à l'ouest (où domine les carbonates, en orangé et en bleu sur la fig. 1). La dénivellation de 5 à 20 m, souvent masquée par l'argile marine, entre les compartiments, représente le résultat de l'érosion préférentielle des shales friables du compartiment enfoncé. L'érosion ne nivelle pas nécessairement tout au même niveau.

Autre contraste entre les deux faces de la faille Hull-Gloucester, la descente du Précambrien vers le Paléozoïque se fait par une pente régulière à l'est de la faille, et non par un escarpement comme celui d'Eardley, à l'ouest. La faille Hull-Gloucester peut-être considérée comme une charnière entre deux volets contrastés du GOB.

L'Outaouais se rétrécit aux Chaudières et s'écoule entre plusieurs îles par des chenaux. La déclivité des chutes correspond à la cassure entre la partie ouest, haute, et est, basse, séparées par la FHG. (Cette dernière est plutôt un faisceau de failles parallèles plutôt qu'une faille unique ; elle passe « officiellement » à plus d'un km à l'ouest des chutes.) Les Chaudières participent ainsi à la dénivellation W-E..

On a vu le rôle de la faille Hull-Gloucester dans le plateau rocheux de Greely. Ajoutons que l'une des crêtes fluvioglaciaires s'allonge parallèlement à la faille entre Greely et l'aéroport d'Ottawa (en brun-orangé sur la fig. 3).

La faille Hull-Gloucester délimite, comme il a été dit, le rebord NE du horst du parc de la Gatineau. Le horst est prolongé au SE par la vallée du Lac-des-Fées (LF ; Gatineau) et du lac Dow's (LD ; Ottawa). On perd la trace de la vallée sous les sédiments du Quaternaire, même si l'on sait qu'elle se poursuit sous le campus de l'Universite Carleton, sous le till glaciaire ; à cet endroit, des chenaux creusés par l'érosion (pré-glaciaire ?), vestiges d'une ancienne rivière, sont couvertes de galets d'origine fluviatile (Wilson, 1990).

La vallée du lac Dow's est perceptible sur la fig. 1 (LD) par le patron de bandes parallèles à la faille Hull-Gloucester que l'érosion différentielle a créé aux dépens roches de dureté variée. (Les baies Squaw (Québec) et Lazy (Ontario) et le chapelet d'îles entre les deux marquent l'endroit où la faille traverse la rivière ; c'est le lieu pour observer des strates plissées ou basculées.)

Ici, la faille Hull-Gloucester se manifeste par un effondrement tectonique, là par des vallées et chenaux creusés par l'érosion fluviatile, ailleurs un seuil par quoi se manifeste la différence de résistance des roches à l'érosion. Les choses ne sont jamais simples !

7. Le proto-Outaouais

Le proto-Outaouais, qui progressait à mesure que les eaux de la mer de Champlain se retiraient vers l'est, passait par le lac Deschênes et la vallée du lac Constance. D'abord pincé par l'éperon de Kanata - Bells Corners, il s'est ensuite évasé dans la plaine d'argile. L'impression qui ressort de l'examen des cartes est que le proto-Outaouais, au sortir des vallées SE du GOB, s'est contenu à l'intérieur d'un réseau de failles +/-E-W.

Bien plus, le proto-Outaouais, en aval du lac Deschênes, semble s'être confiné à la zone riche en shales (bleu et gris, fig. 1), évitant les formations de calcaire et dolomie plus résistantes, au sud (orangé).

À Blackburn, on l'a vu, le socle faillé, émergeant à 100-110 m de la plaine d'argile, a agit comme un môle qui a divisé les eaux du proto-Outaouais en deux branches, la branche nord, conservée jusqu'à nos jours, et la branche sud (Mer Bleue LIEN et LIEN), abandonnée. Une bande de sédiments delataïques ou estuairiens de la mer de Champlain s'allonge vers l'est à partir du môle.

Les points les plus bas de la plaine se trouvent dans la vallée entre Ottawa et Orléans (43 m - 58 m). Dans l'ouest d'Ottawa, la vallée est plus haute (58 m - 76 m), et encore d'avantage au sud des chenaux du proto-Outaouais (61 m - 122 m). (Marshall et al., 1979.)

8. La Rideau

La Rideau coule tout droit du sud vers le nord en incisant l'argile marine, insensible aux failles E-W sous-jacentes qu'elle croise (fig. 2). Près de son embouchure, à Ottawa, les failles de «l'éventail» lui font faire quelques coudes en amont des chutes Rideau par lesquelles elle se jette dans l'Outaouais.

9. Conclusion

Le trait dominant de la topographie de la région, l'escarpement d'Eardley, est l'aboutissement d'une longue période d'érosion différentielle (100 Ma) sur un socle faillé passif. La topographie du reste du territoire serait le résultat du surcreusement glaciaire local (vallées SE) d'un paysage pré-glaciaire (plateaux et cuestas). L'ampleur de l'érosion post-glaciation n'a jamais quantifiée (voir «Addendum»).

À l'ouest, les structures du graben Ottawa-Bonnechère contrôlent la topographie par une série de horsts et de grabens orientés vers le SE.

Au sud, la plaine d'argile marine laisse émerger de basses cuestas faisant face au nord, des plateaux et des plaines rocheuses. Le patron festonné des cuestas résulte du jeu complexe des failles et de l'érosion préférentielle selon les contacts lithologiques.

Ainsi, la cuesta du Parlement résulte du recul normal, par l'érosion, de la couverture sédimentaire qui recouvrait le Bouclier canadien.

L'Outaouais suit la structure du graben, à l'ouest (lac Deschênes), longe l'escarpement du Parlement pour, en aval de Rockliffe, couler vers l'est, dans la plaine d'argile, parallèlement aux failles et escarpements ±E-W.

Le fond du lac Deschênes est proche du niveau de la mer et la vallée de la Carp, au sud, comblée par l'argile marine, en dessous.

Cohabitent donc dans la région des reliefs devant leur origine à des agents tectoniques anciens (GOB) exposés à une longue période d'érosion normale, 100 Ma et plus (cuestas). L'érosion glaciaire du Quaternaire est venue retoucher cette topographie et amener le fond de certaines vallées sous le niveau de la mer. Sauf les structures du GOB, la région a été, à une échelle globale, nivelée par l'érosion pré-glaciaire.

Une même faille peut se manifester par des contrastes de reliefs d'origine tectonique ou érosive et par des chenaux creusés par l'érosion fluviatile.

Addendum

«The exposed Palæozoic rocks and the unconsolidated glacial and marine sediments have been considerably modified by more recent erosion* along Ottawa and St. Lawrence Rivers and their long, winding tributaries (Wilson, 1946, p. 32).» * « More recent » : depuis le départ de la mer de Champlain.

Jusqu'à quel point le socle paléozoïque a-t-il été modifié par l'érosion depuis la fin des glaciations, c'est justement ce qu'on aimerait savoir ! J'ai rédigé ce billet pour préciser une affirmation imprécise, il se termine sur une autre, tout aussi vague. Au moins, cette fois, le vague n'est pas de moi.

«The principal fall in the Ottawa river occurs at Chaudiere falls at Ottawa where the water falls over a low escarpment of Trenton limestone. A series of narrow gorge-like channels below the falls, the largest one being occupied by the main volume of the river, shows the distance the falls have receded in post-Glacial time. The total distance is only about one-quarter mile [400 m]. The maintenance of the falls is owing to the well jointed character of the rocks which permits large masses to be separated by widening of the joints and finally to be worn away, leaving a still nearly vertical front over which the water falls. The general uniformity of hardness of the beds, however, has prevented a rapid recession of the falls (Johnston, 1917 ; p. 8-9).»

Références

- Michel Allard, 1977 – Le rôle de la géomorphologie dans les inventaires bio-physiques : l'exemple de la région Gatineau-Lièvre. Univ. McGill, départ. de géographie, thèse (Ph.D.), 540 p.

- Raoul Blanchard, «Études canadiennes (Troisième série). III. ― Les pays de l'Ottawa.» Revue de géographie alpine, 1949, vol. 37, no 2, p. 135-272. doi: 10.3406/rga.1949.5460

- J.W. Goldthwait, J. Keele and W.A. Johnston, 1913 – Excursion A10. Pleistocene : Montreal, Covey Hill and Ottawa, in : Geological Survey, Guide book no.3, Excursions in the neighbourhood of Montreal and Ottawa (excursions A6, A7, A8, A10, A11), Ottawa : Government Printing Bureau, 1913, 162 p. (with maps).

- W.A. Johnston, 1917 – Pleistocene and Recent Deposits in the Vicinity of Ottawa, With a Description of the Soils. Commission géologique du Canada, Mémoires 101, 69 p., avec carte 1662 (1/63 360).

- Marshall, I.B., Dumanski, J., Huffman, E.C. et Lajoie, P.G., Soils, Capability and Land Use in the Ottawa Urban Fringe, Land Resource Research Institute, Research Branch, Agriculture Canada, Ontario Ministry of Agriculture and Food, 1979.

- Medioli, B E; Alpay, S et al., Integrated data sets from a buried valley borehole, Champlain Sea basin, Kinburn, Ontario, Commission géologique du Canada, Recherches en cours no. 2012-3, 2012; 20 pages, doi:10.4095/289597

- Richard, S H, 1982 – Surficial geology, Ottawa, Ontario-Québec / Géologie de surface, Ottawa, Ontario-Québec. Commission géologique du Canada, Cartes série «A» 1506A, 1 feuille. [1/50 000]

- L.W. Schut, E.A. Wilson, 1987, The Soils of The Regional Municipality of Ottawa-Carleton (excluding the Ottawa Urban Fringe) Volume 1, Ministry of Agriculture and Food, Ontario, Agriculture Canada, Research Branch

- Williams, D.A., Rae, A.M., and Wolf, R.R. 1984; Paleozoic Geology of the Ottawa Area, Southern Ontario, Ontario Geological Survey, Map P.2716, Geological Series-Preliminary Map, scale 1:50 000. Geology 1982.

- Wilson, A.E., 1937 – Report on the Paleozoic Rocks of the Ottawa Area. ÉRNQ. GM 15284.

- Wilson A.E., 1946 – Geology of the Ottawa-St. Lawrence Lowland, Ontario and Quebec. Commission géologique du Canada (CGC), Mémoire 241, 66 p. (+ cartes).

- Wilson, Heather C., 1990. The hydrogeology of the Carleton University campus, Ottawa, Ontario. Carleton University, Thesis, M.Sc.

Fig. 1. Géologie et tectonique de la région de Gatineau (31G/05).

Fig. 1. Géologie et tectonique de la région de Gatineau (31G/05). Seules les principales failles sont représentées. Détail modifié de Sanford et Arnott (2010).

Zone couverte : 36 km x 27,5 km.

C : vallée de la Carp ;

CC : chutes des Chaudières ;

FE : faille d'Eardley ;

FHG : faille Hull-Gloucester ;

G : la Gatineau ;

HPG : horst du parc de la Gatineau ; L

C : lac Constance ;

LD : lac Dow's ;

LDC : lac Deschênes ;

LF : lac des Fées ;

O : l'Outaouais ;

R : la Rideau.

Ne pas tenir compte de la

ligne blanche qui traverse la carte.

Légende très simplifiée, du plus ancien au plus récent : blanc : Précambrien (Bouclier canadien ; 1200 Ma),

les couleurs, le Paléozoïque (plate-forme du Saint-Laurent ; env. 500-440 Ma) :

jaune et orangé vif : grès ;

orangé : dolomie et calcaire ;

bleus : calcaire, dolomie et shales ;

gris : shales ;

lignes noires : failles (les traits terminés par de petits cercles noirs sont du côté effondré des failles).

Pour aider à la lecture : les formations sont d'autant plus récentes à la surface d'un compartiment faillé que celui-ci a été abaissé.

Fig. 2. Williams et al., 1984, géologie et tectonique du Paléozoïque de la région d'Ottawa (31G/05).

Fig. 2. Williams et al., 1984, géologie et tectonique du Paléozoïque de la région d'Ottawa (31G/05). Les réseaux de failles sont ici beaucoup plus développés que sur la fig. 1 (même zone représentée). Publiée par le gouvernement de l'Ontario, cette carte a cependant l'inconvénient de laisser le Québec en blanc. Les petites flèches perpendiculaires aux failles pointent le compartiment effondré. Remarquez l'

éventail de failles traversant Ottawa, au centre. Le sujet ne sera pas développé ici, mais si on constate que les contacts lithologiques coïncident souvent avec des failles.

Fig. 3. Montage de la carte des dépôts superficiels (couleur ; Richard, 1982) et de celle des failles en Ontario (en noir ; Williams et al., 1984 ; cf. fig. 2).

Fig. 3. Montage de la carte des dépôts superficiels (couleur ; Richard, 1982) et de celle des failles en Ontario (en noir ; Williams et al., 1984 ; cf. fig. 2). Des éléments non géologiques (routes, frontières, légendes) apparaissent aussi avec les failles. À cette échelle de réductions, les escarpements dans la roche en place (roses) ne sont pas visibles.

Légende très simplifiée, du plus ancien au plus récent : les roses : socle rocheux ;

vert clair : till glaciaire ;

brun-orangé : dépôts d'eau de fonte glaciaires ;

les bleus : sédiments de la mer de Champlain* ;

orangé : sédiments deltaïques et estuairiens de la mer de Champlain :

les jaunes : alluvions récents.

* En particulier, le bleu le long de la rivière : chenaux du proto-Outaouais.

Le contrôle des failles sur la topographie est à la fois évident et discret.

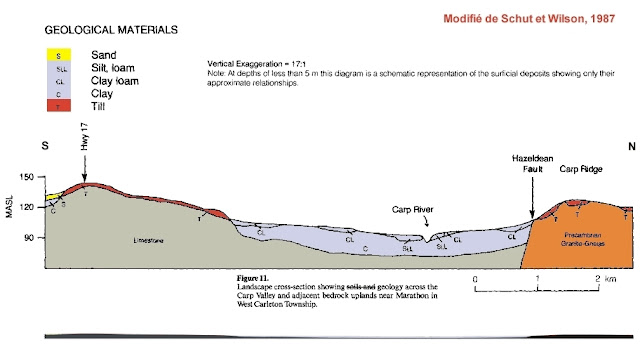

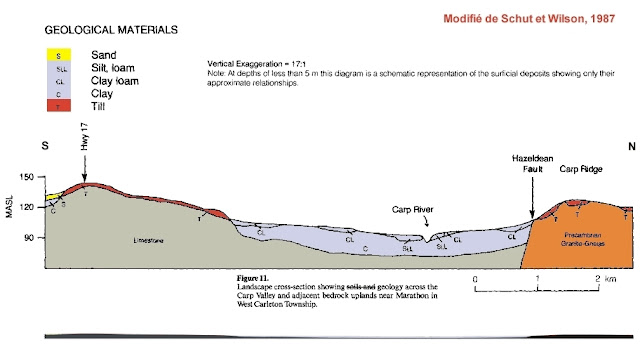

Fig. 4. Coupe de la vallée de la Carp, près de Marathon, Ontario, modifiée de Schut et Wilson, 1987.

Fig. 4. Coupe de la vallée de la Carp, près de Marathon, Ontario, modifiée de Schut et Wilson, 1987. Le horst du Précambrien (granite-gneiss,

en orangé), au nord, est rehaussé le long de la faille Hazeldean par rapport au Paléozoïque (calcaire, ou

limestone,

en gris). La véritable vallée, comblée par des dépôts d'argile marine et autres sédiments du Quaternaire, (

clay, silt et loam,

en mauve) ne se laisse pas soupçonner. L'ancêtre de la rivière des Outaouais a coulé, avant les glaciations, dans cette vallée. La coupe ne montre pas de faille pour «justifier» la colline de calcaire au sud. Cependant, la fig. 2 montre assez de failles +/-E-W au sud de la faille Hazeldean pour que l'hypothèse d'un horst soit posée. (Même si Marathon est à plus de 10 km à l'ouest des limites de la zone couverte par les fig. 1-3, cette coupe demeure valable pour la région de Gatineau et d'Ottawa. Notez qu'une couche de till glaciaire (

en rouge) devrait apparaître à la base de l'argile.) La ligne en bas montre le relief dans ses proportions réelles (1:1), le Précambrien et le Paléozoïque mis en noir pour une meilleure lisibilité. Ne reste plus grand chose de nos collines...

Fig. 5. Détail modifié de : Characterization of Ottawa’s Watersheds: An Environmental Foundation Document with Supporting Information Base, 2011 March, «Map 1A», Ottawa, 2008.

Fig. 5. Détail modifié de : Characterization of Ottawa’s Watersheds: An Environmental Foundation Document with Supporting Information Base, 2011 March, «Map 1A», Ottawa, 2008.

http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mdgy/~edisp/cap083402.pdf

Figure ajoutée en fin de la rédaction. Comparez avec la fig. 3 pour voir ce qui revient au socle rocheux et au sédiments glaciaires et post-glaciaires.