(Suite du billet précédent. Voir aussi cet ancien billet, et celui-ci.)

1. © Google Street

Au centre, calcite rose et blocs de syénite noire.

Route 105 au S du chemin Woods ; le N est à droite.

(Affleurement au S de celui étudié dans le précédent billet.)

INTRO

Dérives d'un corps de syénite noire dans un marbre clair très accommodant, hôte, par ailleurs, d'une roche calco-silicatée verte (RCS*), intrusion de calcite rose, création de veines d'hématite rouge, etc.

Comme dans une rame de métro bondée, une telle promiscuité compliquée par l'irruption continue de tant de nouveaux protagonistes ne s'est pas créée ni maintenue sans glissements, réajustements et soubresauts. La nuance est que ces bris et froissements se sont déroulés à plus de vingt km de profondeur, au cœur de la croûte terrestre, il y a plus d'un milliard d'années. Puisque nous parlions de métro, avouons que tout ceci donne la vraie mesure du terme underground...

La situation sur cette tranchée de route est un peu plus complexe que sur la colline immédiatement au N où les relations entre une RCS et le marbre s’appréhendaient facilement ; la RCS, enclose dans le marbre, avait été étirée et rompue, ses débris, gros et petits, flottant dans le marbre.

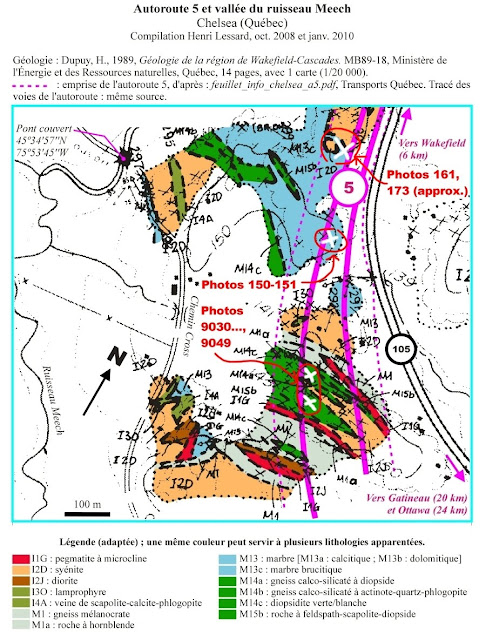

LOCALISATION

Route 105, au S du chemin Woods, rive droite de la Gatineau, Farrellton, QC.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Marbre et roches calco-silicatées (RCS) ou skarn* ; province (géologique) de Grenville du Bouclier canadien ; âge : plus d'un milliard d'années.

* Roches calco-silicatées, skarns : j'ai déjà parlé de ces types de roches ; voir le billet précédent (lien plus haut, au début du texte) et celui-ci.

Sauf l'emprunt à Google Street qui ouvre ce billet, toutes les photos sont de l'auteur du blogue et ont été prises le 10 octobre 2010.

2A. Centre de la tranchée de route (montage photo)

Marbre gris clair, RCS verte, corps d'une syénite noire rompu en plusieurs blocs et calcite rose.

2B. Le rose et le noir...

Détail. Admirez la netteté de la cassure. La rupture semble toute récente.

En réalité, elle date d'un milliard d'années.

En réalité, elle date d'un milliard d'années.

LES ÉVÉNEMENTS, EN VRAC

Intrusion de calcite orangée dans l'espace que semble avoir libéré la rupture et la dislocation d'un corps de syénite noire en plusieurs blocs (photo 2B). Les cassures sont nettes et anguleuses, sans aucun émoussé ; on peut présumer que la syénite (roche magmatique) était refroidie et solidifiée quand les forces tectoniques qui l'ont brisée sont entrées en action.

La calcite rose provient peut-être des marbres environnants, lessivés qu'ils auraient été par les fluides accompagnant les intrusions magmatiques (syénite ici ; granite au N, voir billet précédent).

En haut à gauche et au centre (toujours de la photo 2B) : reliquats d'une RCS verte, elle aussi rompue par le «flot» de calcite rose.

Sur la photo 3, on remarque que le contact de la syénite avec le marbre (nous ne parlons pas ici des cassures, nettes, plus tardives) est à la fois net et arrondi. L'attitude accommodante du marbre, roche très ductile, semble lui avoir permis d'envelopper et d'adoucir les contours des blocs de syénite. Détail peu visible sur les photos, la syénite a conservé tout au long des événements une structure massive, sans orientation privilégiée de ses cristaux, et n'a donc enregistré dans sa substance aucune empreinte de ses pérégrinations dans le marbre.

* Je consacrerai un prochain billet à cette syénite. (Il s'agit sans doute d'un faciès de la syénite de Wakefield qui affleure au S du secteur.)

3. Contact marbre gris clair et syénite noire

Détail. Le rubanement du marbre (gris pâle, en bas, à gauche, et au centre), d'allure presque horizontale, est recoupé par la syénite noire. Les lits de la RCS verte, recoupée aussi par la syénite, semblent concordants dans le marbre. Le séjour, ou plutôt le «passage», du corps de la syénite dans le marbre (avant sa rupture en plusieurs blocs) semble avoir adoucit ses contours.

RECOUPEMENTS

Je n'oserais discuter de façon trop péremptoire des relations de recoupements que l'on pourrait déduire de l'observation des roches de cette tranchée de route. Voici quand même quelques éléments à conserver en mémoire pour futures(?) discussions :

- Le marbre est la roche hôte qui a accueilli les autres lithologies qui sont donc tardives par rapport à lui. La calcite rose est la dernière venue et semble avoir eu pour mission de combler les vides laissés par la rupture finale du bloc de syénite ;

- Ce corps de syénite original (avant fracture en plusieurs blocs) a fort probablement été arraché, par fluage du marbre, à une masse plus importante. Notre corps de syénite n'était déjà plus «en place» – à sa place originelle – avant que survienne la calcite rose. Le fluage du marbre s'est produit alors que la syénite (rappelons qu'il s'agit d'une roche magmatique) était déjà refroidie et solidifiée. D'ailleurs, celle-ci a conservé sa structure massive et n'a été affectée que marginalement par ses périples et avanies (contours arrondis) ;

- La RCS verte a été affectée de la même manière que le marbre par les blocs de syénite et de la même manière que ce dernier par la calcite rose. Le rôle de cette RCS, au moins partiellement concordante dans le marbre, reste à établir.

- Ajout (12 févr. 2012). – Une autre lecture est possible : la RCS peut être un skarn, résultat du contact in situ de la syénite avec le marbre ; le démembrement et l'introduction de calcite rose auraient ensuite affectés l'ensemble skarn/syénite. Resterait à expliquer l'aspect (au moins partiellement) concordant du skarn dans le marbre et la netteté des contacts de la syénite avec le skarn et le marbre, de même que l'absence de contamination de la syénite (absence d'endoskarn).

4. Boudin d'une RCS sombre dans une RCS plus pâle

(Extrémité S de la tranchée de route sur la photo 1.)

5. RCS vert pâle à phlogopite (mica)

(Au S de la syénite disloquée.)

RCS vert pâle. On y trouve du mica (phlogopite), minéral exploité dans des sites plus riches durant les XIXe et XXe siècles (voir photo 6).

6. Phlogopite (mica) dans une RCS vert pâle

7. Fragments d'une RCS dans un marbre rosâtre

(Extrémité N de la tranchée de route sur la photo 1.)

8. Veines d'hématite (rouge) dans le marbre blanc/gris

De semblables veines concordantes parcourent la roche de haut en bas de la falaise à quelques endroits.

À suivre.

Pour en savoir plus, voir les libellés suivants : «Calcite (intrusions)», Syénite de Wakefield» et «Skarns».