Mine Blackburn, à Cantley, QC. Calcite rose et apatite turquoise. Le coupe-vent bleu fait ce qu'il peut pour s'harmoniser avec la trouvaille. (Photo 3 nov. 2013.)

Résumé

L'auteur entonne le couplet convenu sur le temps qui passe et la destruction des paysages familiers.Localisation

Ancienne mine Blackburn (mica et apatite), chemin Blackburn, à Cantley (Québec), au nord de Gatineau.

45.555575,-75.791245

Pour en savoir plus : voir le billet du 7 mars 2012 (exploitation du mica (phlogopite) et de l'apatite). Voir aussi le billet «Skarns : article recyclé», 16 février 2012.

La mine Blackburn, connu aussi sous le noms de mine Vavasour, et ouverte en 1878 à Cantley, fut déjà la plus importante mine de mica en occident. (Voir coupes et plan plus bas.) En 1881, 500 personnes travaillaient, à la mine elle-même ou aux ateliers de traitement du mica. C’est aussi la plus profonde des mines de la région : une des tranchées atteignait 200 m de profondeur. La mine cessa ses activités en 1964. Sa fermeture mit un terme à l’exploitation du mica en Outaouais. (Tiré du billet «Histoire minière de l'Outaouais II», 7 mars 2012, lien plus haut.)

En vingt ans, j'ai visité la mine Blackburn à cinq reprises tout au plus.

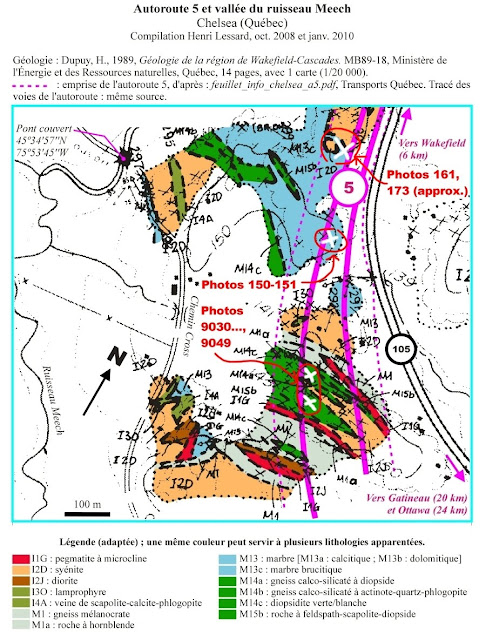

Mine Blackburn : géologie (Hogarth, 1972) ; couleurs : votre serviteur. La «roche à silicate calcique» est une métapyroxénite, ou un skarn.

La première fois, c'était au début des années 1990. La mine était abandonnée depuis presque trente ans. Il suffisait de s'enfoncer dans le bois pour découvrir des tranchées étroites profondes de plusieurs mètres. J'ai jugé prudent de ne pas tenter la chance, craignant autant la descente que la remontée qui s'ensuivrait(?). Un énorme chien fou avait couru de loin pour... jouer avec moi. Très mauvais chien de garde qu'il faudrait dénoncer à ses propriétaires.

Lors de la seconde visite, dans la seconde moitié des années 1990, j'ai trouvé les tranchées comblées. Il restait les fondations des bâtiments de la mine (peut-être même une cabine, ma mémoire est floue sur ce point). Une vaste surface était couverte par des débris de roches roses (calcite) et vertes (pyroxénite) provenant sans doute des haldes*. Un collectionneur de cristaux ou de roches pouvaient encore espérer rapporter quelque chose de son expédition.

* Haldes : tas de roches stériles rejetées durant l'exploitation d'une mine.

J'y suis retourné à deux reprises en juin et juillet 2001, explorer les environs et faire des relevés aux pas et à la boussole.

Novembre 2013, le site est en développement : les rues sont tracées, les terrains vendus ou déjà construits. Les haldes de la mine servent de remblais aux rues et aux entrées de garage. Pour l'instant, la collecte de minéraux est encore possible, les observations aussi, mais, bientôt, tout sera pelousé et asphalté.

Le long du chemin Blackburn, les vieilles demeures campagnardes, les premiers pavillons de banlieue qui datent déjà de plus d'une génération ont été rejoints par de démesurées demeures de briques rosâtre. Les chiens sont tenus en laisse.

On n'arrête pas le progrès, l'étalement urbain ou l'oubli. Chacun son histoire, chacun ses regrets.

Galeries de la mine Blackburn, modifié de Van Velthuizen (1998).

Références

- Hogarth D.D., Moore J.M., dans : Baird D.M. (compil. et édit.), 1972 — Géologie de la région de la Capitale nationale. Commision géologique du Canada, livret guide bilingue, 24e congr. géol.

- Van Velthuizen, J., 1998, The Gow (Blackburn Mine, Cantley, Québec). Gratitude Press Canada, 214 p., reliure spirale.

«Roche à silicate calcique» verte (ici, du pyroxène) recoupée par un filon de calcite rose (cf. carte géologique plus haut). (Photo 3 nov. 2013.)

Livrets de mica (phlogopite) large de plus de 30 cm dans une masse de calcite semblable à celle de la photo plus haut. (Photo 3 nov. 2013.)

Plis dans le gneiss à biotite (cf. carte géologique). Débris de skarn et de calcite rose au sol. Les environs sont jonchés de feuillets et de paillettes de mica. (Photo 3 nov. 2013.)

Ajout (4 nov. 2013)

Vieille (1914) carte géologique de la mine Blackburn (dite aussi mine Nellis et Vavasour). La compréhension de la géologie ayant évolué, la légende est devenue en partie obsolète. Les contours des formations et la cartographie elle-même restent cependant valables. La carte a aussi un intérêt historique. Comparer avec la carte de Hogarth (1972), plus haut.

Mine Blackburn (ou Vavasour, ou Nellis, comme ici) à Cantley (Stanfield, 1914.) Les «mica-bearing veins» sont des filons de calcite rose contenant, outre le mica (phlogopite), de l'apatite.

Tirée de : J. Stanfield, 1914 — «Excursion A8 : gisements minéraux du district d'Ottawa», in : Excursions aux environs de Montréal et d'Ottawa. Commission géologique, Livret-guide no 3 (excursions A6, A7, A8, A10, A11), Ottawa, Imprimerie du Gouvernement, 1914.